エレキギターを持っていると、コンパクトエフェクター(ペダルとも表現される)やマルチエフェクターをお持ちの方はいらっしゃると思う。

サウンドに拘れば拘るほど、これらの機材の数は増えていくもので、それはそれで楽しいものなのですが、ミニマリストの視点で音作りの観点をお伝えしていこうと思う。

エレキギターは出音(アンプやスピーカー)までが楽器である

読んで字の如く、エレキギターは弦の振動を電気的に増幅して音として成立させている楽器である。例えばいくらギター本体が良い音を出すための条件が揃っていたとしても、出音であるアンプやスピーカーの音が悪ければ、それまでの音となってしまう。一方でアンプやスピーカーの出音が良ければギターの性能をカバーできる可能性もあるのです。それくらい出音のインパクトは大きく、「出音 > ギター」の順で音を意識すると良さそうだ。ここにエフェクターという概念はまだ入れていない。

基本となる音を作ろう

エレキギターではアンプやエフェクターなどを通して、様々な音を表現できる。まるで絵の具を重ねることで様々な色を表現できるように。色々表現できすぎてしまうのだ。できすぎてしまうために、自分が何をしたいのかわからなくなってしまう。絵画もそうであるが、基本となる音、つまり軸を作ることが重要となる。素の状態、つまり最低限の音をどうするか。エレキギターの場合はクリーンや、ややクランチの音がベースとなるのではないでしょうか。まずはエレキギターとアンプを直接繋いで、基本となる音を作ろう。バンドで演奏するなら、ボーカルや各楽器を重ならない音域や音量を調整するのが重要。

エフェクターはスパイス

アンプとエレキギターで基本となる音が作り出せたら、いよいよエフェクターの番である。歪み系や空間系、コンプレッサーなども使いたいなどあると思う。個人的には下記の接続順がオススメだ。

エレキギター → ①コンプレッサー → ②ブースター → ②歪み系 → ③空間系 → アンプ

音作りの順番は下記の通り。とてもシンプルでしょう?

Step1 まずはシンプルに②歪み系を作っていく。主にはリズムギター(バッキング)を意識した音である

Step2 次にソロなどギターを全面に押し出す音を作るため、②の歪み系に加えて、①のコンプレッサーをかけてバランスを見ていく

Step3 ①コンプレッサや③空間系はお好みでかけっぱなしなのか場面でかけていくのかで、クリーンやリズムギター、ソロの場面を想定して値を調整していく。

すでにアンプとエレキギターだけでベースの音は作られているので、あくまでエフェクターはその素地に少しの変化を加える程度の考え方が良いと思う。そういう意味でもエフェクターは「スパイス」なのだ。

ミニマリストの機材

先に説明した音作り、思った以上にシンプルで驚いたのではないでしょうか。よほどプロが作り込んだ音を再現するなどしない限りは多くはこれでカバーできると思う。なぜかというと、エレキギター本体のトーンやボリュームの変化でも音色が変わるからだ。積極的にこれらの機能も活用すると、余計な機材を使わずに済む!

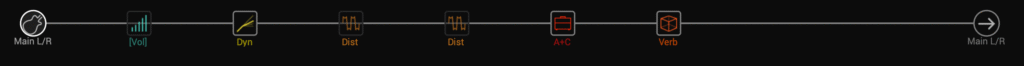

さて、先ほど示した機材の構成については物理的にエフェクターを並べるのも良いのですが、ミニマムに済ませるにはマルチエフェクターを活用したい。マルチエフェクターは多くの機材をつなげ、擬似的に音を作り出せるのだが、ポイントとしては極力シンプルにすることが重要となる。つまり、物理構成と同じようにすることだ。なぜかというと、スタジオ、自宅など音を出す環境が変われば出音は大きく変わるため、都度エフェクターの各つまみの調整が発生するからだ。複雑に設定し、自宅でベストな音を作っても、いざ現場で音を出すと、何か違う。と感じることはしばしばで、複雑にすればするほど調整に負担がかかってしまう。そのため極力シンプルにする必要があるのだ。

ちなみに私の場合は、物理のエフェクターとマルチエフェクターの機材の構成は揃えている。現場によってマルチと物理エフェクターを使い分けていて、その際の調整についても極力同じにしておくことで不意のトラブルでも対応がしやすいようにするという狙いもあります。

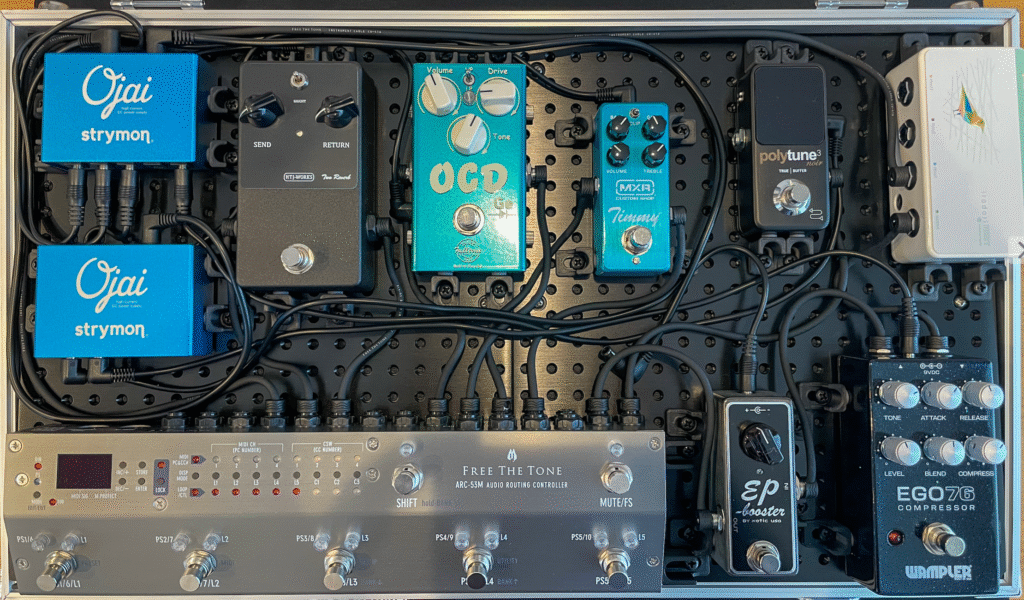

コンパクトエフェクターの構成

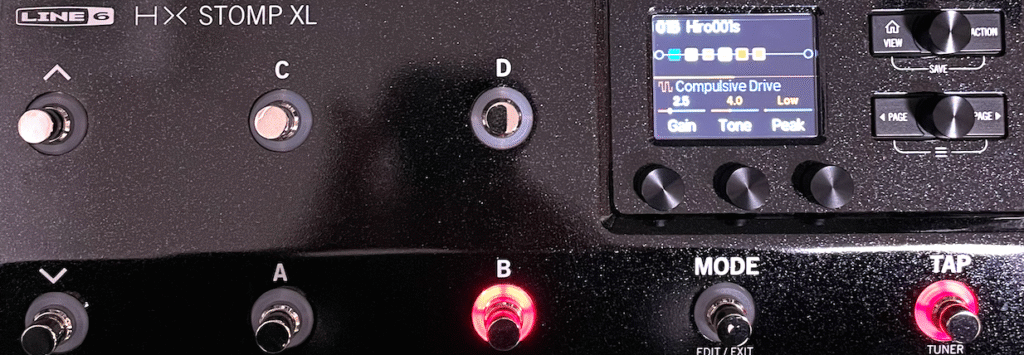

マルチエフェクターの構成

ミニマリスト精神は音作りを救う

いかがでしたでしょうか。

思ったより複雑ではなく、なんとなくできそうと思ってくださった場面もあったのではないでしょうか。

音作りはシンプルに捉えるとそれ故、違う領域にリソースを使えることになり、新しい発想や創作に繋げる合理的な手段でもあります。さらに言うと、マルチエフェクターの各エフェクトのデフォルトの値が一番その個体の美味しい領域をとらえたリファレンスだったりもします。難しく考えずにあるものを組み合わせてイメージに100%ではなく、60〜80%近づけるくらいの音作りがオススメです。中途半端という意味ではなく、あえて空白を持たせる方が様々状況に対処できたり、思いもしない化学反応に出会えることあり、より楽しめるということは経験則からのお伝えできるかと思います。